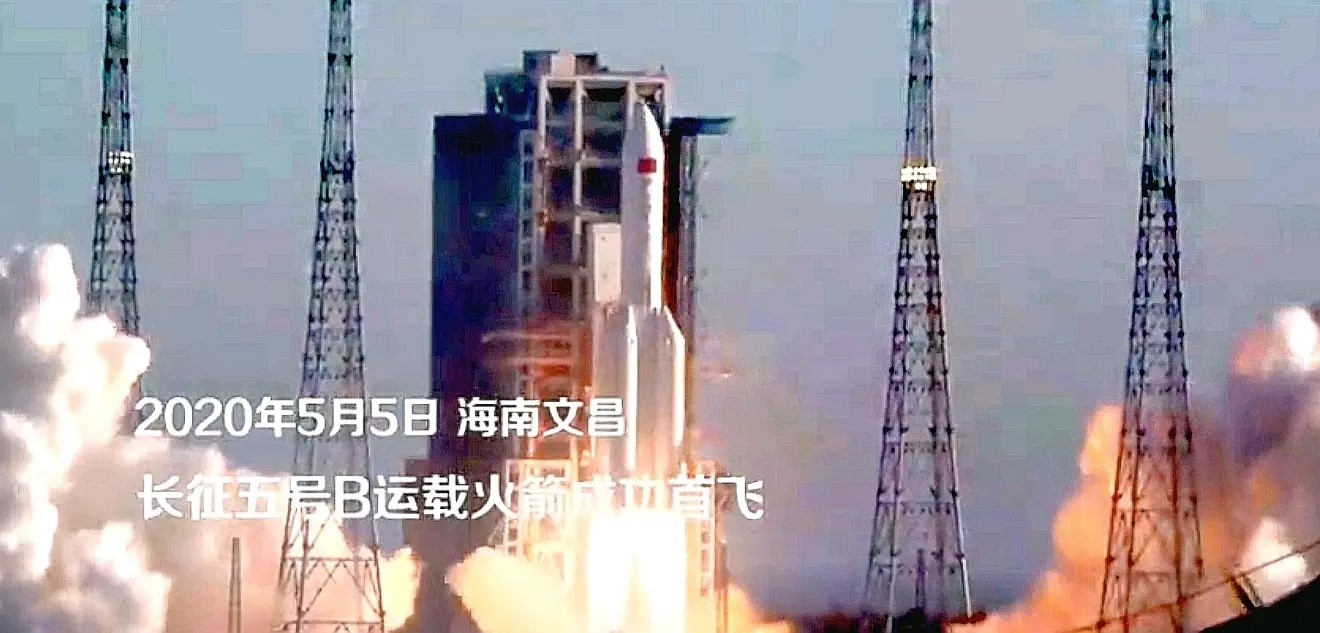

5月5日,我国的长征5B运载火箭在海南文昌发射中心成功发射!

自从1970年4月24日我国第一颗人造地球卫星东方红一号跃上太空,许多科研人员为航天事业付出了一生的心血,航天事业也成为了中国人的骄傲!

许多人不理解,中国是世界上制造大国,造得出神舟飞船,却为何研制不出先进的航空发动机?虽然我国在先进飞机设计方面有所突破,但是在发动机领域,我们依然落后,导致新型机型必须从国外进口的尴尬局面。

为何能够生产出火箭发动机的中国人却在飞机发动机方面屡屡碰壁呢?下面我们来分析一下其中的真正原因。

国家战略选择的需要

研制高性能航空发动机是一项十分漫长、浩大的工程,需要投入大量的人力物力财力,在建国初财力有限的情况下,我国选择了优先发展航天事业。

建国之初,我国提出饿着肚子也要搞“两弹一星”。这是因为火箭本来就是武器,是洲际导弹的载体。将卫星换成核弹头,能给地球上任一处位置的敌人造成毁灭性的打击。正是有了两弹一星,才没有人敢侵略我们。就算是文革时期,我们的经济濒临崩溃,也没有人敢打我们的主意。这是保卫政权所需要的,是根本的需求,无论花多少钱都是值得的。

航空发动机没有几百亿上千亿元是不可能研制成功的,即便投了这么多钱依然极有可能失败,航空发动机不单是设计、制造出来的,更是试验出来的。反复试验,近似于“烧钱”。所以优先发展航天事业这是一个战略选择。

航空发动机研发特性的约束

航空发动机这类产品是多学科的应用,也是资金技术密集型的产业。成功研制航发不是一件一蹴而就的事情,往往需要长达几十年扩日持久的积累。

目前,全球三大航空发动机制造商分别是:美国通用电气、英国罗尔斯·罗伊斯、美国普拉特·惠特尼,航空发动机制造技术被英美法三国把持。

航空发动机有多难造?航空发动机技术含量极高,研制过程极其复杂,被誉为现代工业皇冠上的“明珠”。究竟有多复杂?航空发动机几乎涉及了所有科学技术和工程技术领域,而且制造一台航空发动机需要上万个零配件,不是你想造就可以造的。

除了本身制造流程的复杂,航空发动机的两大难点在于:材料和设计。在材料方面,航空发动机要求耐高温、耐腐蚀、高负荷、高寿命,同时还要保证重量要轻,这非常考验一个国家的材料研发水平和冶金技术。此外,设计比材料的问题更加难以搞定,更复杂。

就算你拥有了很强的工业实力、强大的材料研发能力和一流的设计能力,但是如何解决设计与加工、材料之间的匹配问题,这又是一大难题。即使匹配度极高,你还要经过无数次的试验,无形中提高了研发的周期,因此需要雄厚的资金支持。

举个例子。

下图中是一个AL31发动机涡轮叶片的内部结构示意模型,可见十分复杂,叶片就是靠这些孔洞通风以便能在高温和巨大离心力下保持强度。

这些叶片都是单晶材料,生产难而且加工也不容易,需要用整块材料铣出,再经历浇筑、打孔等等步骤形成复杂的冷却结构。其中每一个小步骤还有很多细节上的讲究,需要很长时间经验筛选才能优化出生产标准,而这些方法没人会传授,只能自己摸索。

叶片上细密的冷却孔。这还只是涡轮发动机上基本的叶片,在诸如发动机控制器这些复杂到逆天的设备面前都不值一提。除了加工生产,前期还要从零始按照需求设计优化,数万个零件需要进行数据换算,最后还要保证拼在一起能正常工作。

涡轮叶片的结构,这么小的一个部件内部就如此复杂!

工业体系的高要求

因为技术复杂的程度不同,所以火箭和飞机对于工业体系的要求也不相同。火箭看似强大,但并不精细——可能分离、变轨和回收等环节有很多精细化的控制,但就纯粹“工业产品”的角度而言,它需要的加工程度并不高深。可能有一些材料需要耐火,但也是简单的“强度忍耐”,并不像航空发动机叶片那样除了强度还要有韧性、温差、老化等多方面的要求。这也可以解释,为什么饱受制裁的朝鲜和伊朗,也能焊制出洲际导弹。

但飞机上使用的“航空发动机”就不同了。飞机发动机现在有“活塞”、“涡桨”、“涡轴”和“涡扇”四种,每一种都需要相当高深的加工技术。只有完美无缺的加工技术,才能保证航空发动机可靠的品质,才有可能在国际残酷的竞争环境中存活。可以说,除了战斗机的“涡喷”发动机可以不计较商业利益之外,其它的发动机都必须“省油、耐用”,而且要拥有超级强大的“平均无故障时间”。

当前全球民航业主要使用涡扇飞机。为了提高发动机的“平均无故障时间”,发动机叶片技术已经达到了“高不可攀”的地步。单晶硅、精密锻造、数控成型、复合材质等新技术层出不穷;而这些,都是我国目前的工业技术水平所达不到的。

眼下正是研制航空发动机的好时候

航空发动机制造是工业体系中的皇冠,且高度敏感,是中国一直渴求的技术。

国务院印发的《中国制造2025》将航空装备列为未来10年的重要突破目标,到2025年,中国的航空发动机装备有较大把握取得突破,实现与世界航空动力强者同台竞技。

在上世纪70年代,我国真正从预研开始研究发动机,型号研制则是从上世纪80年代开始。50、60年代,中国只是做一些航空发动机的修理和跟踪研制。后来中国从苏联引进了几型发动机生产,但苏联只转让生产图纸,而且转让的是其即将淘汰的发动机型。如从苏联引进离心式涡喷—5发动机的时候,苏联的轴流式发动机已经出来了,离心式技术面临淘汰。这些告诉我们,花再大的代价也买不来航空发动机先进的设计、试验、制造、材料技术,我们必须坚定不移地走自主创新之路。

摘取现代工业“皇冠上的明珠”不容易。中航工业发动机公司科研人员、制造人员表示,眼下正是研制航空发动机的好时候。

其一,经过多年持续的自主研制,今天航空发动机研制部门已掌握了一定的研制规律和设计制造技术,取得了一些成绩,有利于加快推动航空发动机技术取得突破。

其二,我国国家综合实力不断增长,对航空发动机发展的支持将越来越大。航空发动机研制迎来了难得的发展机遇。

其三,随着新技术的发展,以大数据、大联接、云计算、3D打印、新一代互联网等为特征的“智能智慧化”新业态将提升航空发动机的生产自动化、智能化水平。

其四,资金状况日渐改善。在新公布的世界500强中,中航工业位居159位,正把更多的财力和人力用于航空发动机研制。中航工业旗下目前有29家境内外上市公司,正积极通过资本市场融资,用于发动机项目。同时,社会资本也在积极进入航空发动机领域,有利于产业发展。

随着国家综合实力的增强和企业自身的发展壮大,假以时日,中国的航空发动机装备有较大把握取得突破,实现与世界航空动力强者同台竞技。

【END】